Perbandingan waktu antara Jakarta dan Singapura adalah satu

jam. Pesawat mendarat jam 13.30 WIB atau jam 14.30 waktu bagian Singapura. Jika

kami berangkat pagi, seharusnya kami sudah sampai sekitar jam 10.20 waktu

setempat. Meski demikian, aku bersyukur dan tersenyum lebar karena akhirnya

sampai dengan selamat meski ada insiden konyol sebelumnya. Bersih, adalah kesan

pertama saat kaki menginjakkan Bandara Cangi. Walau aku yakin pasti di sudut

lain juga bersih, tetapi aku ingin memastikan bahwa negara maju memperhatikan

kebersihan toiletnya. Aku sering mengeluh dengan kotornya toilet umum di

Indonesia, bahkan di tempat wisata. Aku mempunyai penilaian bahwa apabila

toilet di suatu tempat bersih, maka pemiliknya memang benar-benar memperhatikan

kebersihan secara keseluruhan. Bersih, tertata, dan modern. Begitulah keadaan

toilet bandara ini. Oke, berarti memang benar. Sayangnya, ada satu hal yang

sangat tidak cocok bagi orang Indonesia, khususnya bagi umat Muslim. Apa itu?

Tidak ada air di dalam toilet! Toilet di bandara ini memang memakai dry system, jadi ya cuma ada tisu di

toiletnya. Waduh, irit air

atau kelewat western ya?

Setelah dari toilet, kami menunggu skytrain yang disediakan gratis untuk menuju terminal 2. Sebenarnya

kami hanya asal mengikuti rombongan penumpang sepesawat dengan kami. Kalau di

Soe-Ta biasanya disediakan bus. Kecanggihan negeri ini mulai menyapa dari sini.

Aku bertemu dengan dua biro perjalanan yang membawa rombongan jamaah umroh dari

Lombok. Wajah mereka yang Indonesia sekali langsung dapat kukenali. Sepertinya

mereka city tour terlebih dahulu

sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab. Sekitar 10 menit kereta yang berjalan

otomatis itu tiba, sayangnya cuma ada tempat duduk prioritas untuk orang tua,

ibu hamil, anak-anak, dan difable sehingga kebanyakan penumpang hanya bisa

berdiri.

Tanggal 28 Januari kemarin baru saja ada perayaan Imlek,

sehingga ada satu taman bunga di salah satu sudut terminal 2 yang dilengkapi

dengan patung-patung ayam sesuai dengan nama tahun Imlek tahun ini

|

| Nuansa Imlek |

Sebelum melewati petugas imigrasi, kami harus menulis data

pribadi terlebih dahulu di selembar kertas, meja, dan pena yang disediakan

bandara. Kami saling tanya dengan pengunjung lain jika ada pertanyaan yang

tidak mengerti. Selesai mengisi, kami mengantri di bagian imigrasi. Antrian ini

seperti ular naga yang panjangnya bukan kepalang. Maklum saja Cangi adalah salah

satu bandara tersibuk di dunia. Bule, Cina, Melayu, Negro terlihat dalam

antrian ini termasuk para Jemaah umroh dari Lombok tadi yang mengantri di

sebelahku. Banyak mata memandang ke arah mereka yang kebanyakan kakek-kakek dan

nenek-nenek. Pandangan mereka seperti bertanya-tanya dari mana mereka? Mau apa?

Mengapa berseragam begitu? Wajar saja, penampilan mereka begitu mencolok di

antara pengunjung yang berpenampilan serba kekinian (ngartis, sexi, tatanan

rambut salon, barang-barang brandid,

dsb): kemeja batik panjang dengan peci untuk sebagian jemaah laki-laki dan jilbab

untuk perempuan. Terdapat satu dua jemaah perempuan yang celana panjang

dalamannya yang berwarna-warni melebihi panjang roknya, ada juga nenek-nenek

yang terlihat dingin saja berada di bandara mewah ini, tidak seperti aku yang

sedari tadi merasa terkesan dengan kecanggihan dan kebersihannya. Bayangan

kebesaran Makah yang lebih mengagumkan dan dinantinya selama bertahun-tahun

telah mengendap di pikiran dan batinnya.

Ketua rombongan jemaah meminta kepada petugas untuk

didahulukan. Barangkali karena ada banyak orang tua dan juga mereka mengejar

waktu sebelum berangkat ke tanah suci. Hem, andaikan aku bisa menyelinap

bersama mereka. Aku merasa megantri lama sekali. Sepertinya aku berada di barisan

20an. Jika per orang membutuhkan waktu 5 menit, silakan dikalikan saja dengan

20 orang. Hufht… kuletakkan ranselku di lantai. Tips menggembel nomor 4:

tulislah data diri sambil mengantri di imigrasi Cangi untuk mempercepat waktu.

Waktu menunjukkan jam 16.00. Aku belum sholat Zuhur dan

Ashar. “Tenang saja, Ashar di sini jam 4 dan aku sudah download waktu solat di Singapura.” Kata Miss Lisfah sambil

menunjukkan foto download nya di

smartphone. Dahiku sedikit mengerut melihat layarnya. “2016?” tanyaku. “Ya

Allah…aku salah download. Yah,

semestinya sih nggak jauh beda dengan ini.” Jawabannya masuk akal.

Kadang orang khawatir tidak diizinkan melewati batas imigrasi

oleh petugas. Batas imigrasi ini seperti pintu masuk dari luar ke dalam rumah

orang. Jika mencurigakan bisa saja pengunjung ditahan. Isu terorisme yang

dikaitkan dengan agama Islam atau asal negara yang paling sering menjadi

alasannya. Tapi nyatanya aku dengan segala atribut keislamanku sama sekali tak

membuat petugas imigrasi curiga apalagi melarang masuk.

“Kita harus beli kartu multi trip untuk naik kereta.” Ajak

Miss Lisfah setelah menukarkan rupiah menjadi dolar Singapura yang menjadi

beberapa lembar saja. Pada saat itu 1 SGD seharga RP 9.300,00 dan aku menukar

sebanyak Rp 2000.000,00. Aku berusaha untuk mencukupkan uang sebanyak itu

sampai pulang dari Malaysa, kalau bisa masih ada kelebihannya. Luruskan tujuan

sampai akhir bahwa aku di sini bukan untuk wisata shoping.Masih di sekitar money

changer, ada sebuah stand yang menjual kartu multi trip.

“12 SGD per card.” Kata embak yang jaga. Ini pengeluaran pertamaku di Singapura yang termasuk banyak karena jika kita beli kartu Trans Jakarta (TJ) cukup membayar Rp 40.000,00 saja. Andaikan aku bisa memakai kartu TJ ku di sini.

“Oke, sekarang kita cari Musola.” Ajakku

“Di sini ada nggak ya?”

“It’s an international airport. I’m sure it has. Pasti adalah.” Aku yakin meski dari tadi aku tak melihat ada tulisan prayer room

Terlihat dua orang yang clingukan (it means kebingungan in Bahasa Indonesia), seorang petugas menanyai kami, “What are you looking for?”

“Where is the prayer room?” Miss Lisfah menjawab dengan sebuah pertanyaan

“Prayer room?” dia malah balik bertanya.

“Yes, we need to pray.”

“Em… in this building? Sorry we don’t have that in this building. But maybe you can find in the outside.”

What? I don’t believe

that! Bagaimana bisa

bandara modern, canggih, dan sibuk luar biasa begini tak memiliki seruang

Musola? Usut punya usut aku baru tahu bahwa Musola di terminal 2 ada di dekat

transit area lantai 2. Itu artinya kami harus ke prayer room sebelum mengantri ke immigration check point. Sayangnya petugas tidak menyampaikan

detail tempatnya, tapi kalaupun diberitahu kami tak mungkin masuk lagi.

“Oke, kita cari di luar.” Ajakku pada Miss Lisfah sambil

berjalan meninggalkan bandara. Kami tidak terpikirkan untuk berkeliling di

bandara karena kami mengejar waktu Sholat. Dalam pikiranku aku hanya ingin

Sholat, mandi, dan makan. Cukup. Urusan berkeliling nanti setelah ketiganya

terpenuhi. Kami berpikir setidaknya mendapat roti di pesawat, ternyata tidak

sama sekali.

Kartu multi trip harus di tap dahulu sebelum masuk stasiun.

Tertera $7, berarti harga kartunya sendiri sebanyak $5. Bandara di Cangi memang

terhubung dengan MRT segala arah dan salah satu tujuannya bisa langsung menuju

halte bus dekat dengan hostel kami. Kami memilih tujuan ke Bugis.

Tak lama kemudian MRT datang. Lengang. MRT ini di atas level KRL di

Jakarta. Yang pasti lebih canggih, lebih aman dan lebih bersih. Disebut

lebih aman karena ada sekat kaca yang memisahkan kereta dengan penumpang yang

menunggu di stasiun, jadi tidak mungkin ada orang atau barang yang terjatuh di

tengah rel. KRL Jakarta hanya diberi garis kuning. Para penumpang

mengikuti peraturan dilarang makan dan minum di dalam kereta dengan baik,

meskipun tak ada polisi kereta. Kalau di Jakarta aku masih melihat satu dua

yang makan bahkan membuang bungkus permen di dalam KRL.

Kami harus transit ke Tanah Merah. Wah, kalau di Jakarta

namanya Tanah Abang. Abang dalam bahasa Jawa artinya merah. Jadi Tanah Merah

juga bisa berarti Tanah Abang. Lucu juga, ya? Apakah Tanah Merah ini seramai

Tanah Abang? Setelah kami naik MRT lagi dari Tanah Merah, pertanyaan itu

terjawab dengan kata “Ya”. Saking

ramainya, banyak penumpang tidak dapat tempat duduk, termasuk aku. Padahal

jarak dari Tanah Merah ke Bugis cukup jauh dan harus melewati 8 stasiun. Sayangnya, tidak ada orang yang mempersilakan

kusinya untukku.

Tak hanya soal keretanya yang berbeda dengan Jakarta, tetapi

orang-orangnya juga jelas berbeda. Sikap masyarakat cenderung lebih cuek dan

bebas, khususnya mereka yang ber etnis Tionghoa (maaf saya tidak bermaksud

rasis). Meski di Jakarta aku juga sering bertemu dengan etnis ini, tetapi cara

mereka berpenampilan cukup sopan. Kalau di sini, hem… I saw so many sexi girls and women dan terlihat beberapa muda-mudi

yang sepertinya berpasangan mengobrol dan bersentuhan dengan mesra dan santai

meski banyak mata yang melihat mereka. OMG, saya sedang di negara baratkah?

Sekitar 40 menit kami sampai di pemberhentian Bugis. Aku belum

pernah ke Bugis sesungguhnya di Indonesia, tapi lucunya aku malah sampai di

Bugis Singapura. Sejak Mrs Aisya menyarankanku mencari hostel di daerah Bugis,

aku penasaran mengapa namanya Bugis. Mrs Aisya hanya mengatakan daerah itu

pusat Muslim, tetapi tidak menyampaikan kaitannya dengan Bugis di Indonesia.

Selama ini yang kutahu apabila ada nama tempat yang asing dengan wilayah

sekitarnya, berarti ada kaitan sejarah dengan nama asing itu. Seperti nama

Kabupaten Pring Sewu di Lampung yang ternyata daerah itu ditempati oleh

transmigran Jawa.

|

| Bugis dan Pinisi di "Bugis" Singapura |

Wallaa…. Ini dia kota di Singapura, tepatnya di Victoria St.

Terlihat sangat berbeda dengan Jakarta. Banyak orang yang berjalan kaki, naik

mobil, atau transportasi umum. Aku tak melihat orang naik motor. Jalan raya

terlihat lebih sepi dan sempit.

|

| Sepi |

Nyasar 1

“Nah, betul. Kita di Victoria Street. Berarti kita ke sana.”

Ucap Miss Lisfah sambil menunjuk ke kiri jalan. Aku mengikut saja karena memang

dia yang bertugas menulis tempat-tempat tujuan dan aku sama sekali tidak

membawa peta atau apapun yang berhubungan dengan how to get Sleepy Kiwi Hostel. Kami berjalan terus lalu menyeberang

perempatan jalan besar. Sampai akhirnya Miss Lisfah mengatakan lagi,

“Sepertinya hostel kita dibalik gedung itu. Kita harus menyeberang perempatan

tadi.” Ucapnya sambil melihat catatan kecil yang telah ditulisnya di Jakarta.

Setelah menyeberang, kami lanjutkan berjalan kaki ke arah

yang sama, yaitu ke selatan. Baru berjalan sekitar 7 menit, Miss Lisfah

berhenti sambil membuka lipatan peta Singapura yang didapatnya dari bandara.

“Sebentar, kita lihat peta dulu.” Momen ini kumanfaatkan dengan duduk di

pedestrian.

“Aku masih ada roti satu. Mau nggak? Tawarku pada Miss Lisfah yang maksudku silakan mengambil setengahnya. Dia lalu mengambil setengahnya seperti maksudku.

“Sepertinya kita harus berbalik arah. Kita salah jalan.”

“Hah? Masak?” respoku

“Iya. Kita harusnya ke Rochor Road.”

“Kita mau ke penginapan dulu atau ke Masjid Sultan dulu?” tanya Miss Lisfah

“Kayaknya kita ke Masjid dulu aja deh. Soalnya uda jam segini.”

“Habis naroh barang di hostel kita cari makan ya. Udah laper banget.”

Perutku yang sempat terisi sekotak susu coklat saja lapar,

apalagi dia yang sedari pagi hanya minum air putih dan satu setengah potong

roti. Saat di perempatan kami bertanya pada seorang bapak letak Masjid Sultan.

Kami jelaskan bahwa kami belum membeli kartu lokal, jadi kami tak bisa

mengakses internet. Ternyata beliau juga tidak tahu dan dengan senang hati

mencarikan lewat google map. Oh, ternyata Masjid itu ada di arah timur laut dan

sejak kami turun dari MRT kami berjalan ke arah barat daya.

Nyasar 2

Senangnya kami waktu akhirnya menemukan salah satu tempat tujuan. Misi 1 selesai! Seorang mas-mas duduk di serambi masjid, di depanya ada meja dengan gambar masjid di sisi depan, di sekitarnya ada sarung-sarung dan payung-payung yang digantung. Sepertinya dia seorang receptionist. Miss Lisfah bertanya padanya, “Do you know, where is Sleepy Kiwi Hostel?”

Senangnya kami waktu akhirnya menemukan salah satu tempat tujuan. Misi 1 selesai! Seorang mas-mas duduk di serambi masjid, di depanya ada meja dengan gambar masjid di sisi depan, di sekitarnya ada sarung-sarung dan payung-payung yang digantung. Sepertinya dia seorang receptionist. Miss Lisfah bertanya padanya, “Do you know, where is Sleepy Kiwi Hostel?”

“Em…I don’t know.” Jawabnya sambil geleng kepala

“Oh, ok, baiklah.”

“Trus, kita ke mana?” tanyaku padanya

“Kalau di catatanku, kita harus ke sana. Arab Street.” Telunjuknya mengarah ke utara.

Lalu kami berjalan ke jalan besar awal, menyeberang

perempatan ke arah utara. Tak seberapa lama, sambil melihat peta besar, Miss

Lisfah seperti menyadari sesuatu. “Sebentar, sepertinya kita salah jalan.”

“Hah? Masak? Trus ke arah mana?”

Ada ibu-ibu berpenampilan Melayu keluar dari sebuah toko.“Sorry, do you know Bussorah Street?” tanya Miss Lisfah

“Oh, adek lurus saja jalan ini. Belok kiri ada Baghdad Street, lurus saja nanti ada Bussorah Street.” Jelasnya dengan sangat yakin bahwa kami mengerti bahasa Melayu. Lagi-lagi kami berjalan berlawanan arah.

“Sepertinya aku yang harus baca peta.” Kataku pada Miss Lisfah sambil meminta peta yang sedari tadi dibawanya

“Sorry, aku memang tidak pandai membaca peta.” Jelasnya seperti merasa bersalah.

Lalu mengapa tidak sampaikan itu sejak awal? Batinku. Kami

mulai berjalan dengan percaya diri ke arah Baghdad Street yang terlihat banyak

sekali rumah makan kecil dengan bangunan kuno yang sebangun, hanya beda cat dan

pernak-pernik dekorasi. Suasananya seperti di sebuah kampung, tapi tertata dan

banyak aksen modern. Saat itu matahari sudah condong ke barat, hawa teduh dan

angin semilir membuat banyak turis asing bersantai di serambi rumah makan sambil

mengobrol asik.

Langkah kami terhenti di sebuah tanah lapang di perempatan

jalan. Tarik nafas sambil bertanya-tanya di mana hostel kami berada. “Bussorah Street, tempatnya di Bussorah Street. Kalau benar

berarti perempatan jalan tadi. Di mana ya?”

Miss Lisfah membuka pembicaraan dengan pertanyaan.

Hampir semua orang berkumpul di rumah makan, hanya satu dua

orang yang lewat. Sayangnya tidak ada satupun orang yang bertanya kepada kami, “May I help you?” Beban 9 Kg di ransel dan 1 Kg di tas

samping membuat pundakku cukup pegal setelah memanggulnya sejak di bandara.

Untung aku tidak tertarik menambah bawaan menggunakan koper. Betapa ribetnya

kalau aku membawanya.

“Begini saja, aku cari dulu di sekitar sini, kamu jagain

tasku.” Aku menawarkan diri untuk mencari hostel. Aku pikir cara ini lebih

efisien dan yang jelas mengurangi beban bawaan. Saranku diterima, jadi aku

berjalan kembali menuju tuisan Bussorah Street. Aku belok kiri dan berjalan lurus

di antara toko dan rumah makan. Ah, sepertinya bukan di area ini. Mana mungkin

ada penginapan di antara toko-toko kecil. Lagipula aku sama sekali tak meihat

tulisan Sleepy Kiwi. Langkahku terhenti sebelum aku melanjutkan hingga ujung

jalan, lalu berjalan berbalik arah di sepanjang jalan Bussorah Street bagian

timur. Semakin tak meyakinkan karena jalanan sepi. Hhhh…Ini seperti permainan

mencari harta karun memakai peta yang berisi teka-teki. Aku mengelilingi

jalan-jalan kecil dan menuju di titik semula. Lagi-lagi bertemu ibu-ibu

berpenampilan Melayu, “Excuse me, do you

know Sleepy Kiwi Hostel?”

“No, I don’t know.” Jawabnya sambil geleng-geleng. Apa ini hostel baru ya, sampai-sampai 2 orang yang ditanya jawabnya selalu tidak tahu.

“Do you know Bussorah Street?”

“Oh, you should walk there. It is there, but I don’t know Sleepy Kiwi.” Ibu itu menunjuk arah yang sudah aku lewati tadi, tapi aku tidak yakin di sana ada sebuah hostel.

Aku kembali ke

titik semula dan gantian Miss Lisfah yang mencari. Beberapa saat kemudian,

sambil membawa sebotol air mineral dingin dan wajah sumringah, dia kembali

sambil berkata, “Di sana-di sana. Hostelnya ada di sana.” Sambil menunjuk arah

tempatku berjalan tadi. Dan…Arghh….hostel kecil itu hanya terpaut beberapa

bangunan dari pintu masuk Masjid Sultan tempat kami masuk dan keluar tadi.

“Astagaaaaaa…… ternyata hanya di sini! Aku tadi juga sudah ke sini tapi ragu, jadi balik arah. Ya ampuuunnn….dekat sekali dengan Masjid. Kenapa kita tadi berputar-putar?” perasaanku antara senang dan gemas sekali.

“Iya, ya..ya Allah...ternyata deket banget sama masjidnya.”

“Ih, sebel banget deh ternyata sedekat ini. Kenapa penjaga masjid tadi nggak tau ya?”

Aku jadi merasa saking banyaknya turis dan pendatang di area

ini, mereka tidak tahu letak tempat secara detail atau mungkin karena terlalu

dinamisnya tempat ini, toko dan rumah makan yang tak dapat berinovasi cepat

tergantikan oleh yang lain sehingga orang tidak tahu nama-nama toko atau hostel

baru. Sewaktu aku di Papua, orang sekampung pasti tahu letak Jalan Julius Tawer

karena itu satu-satunya nama jalan di kampung. Bahkan rumah setiap orang pun

mereka tahu.Tips meggembel no 5: pastikan lokasi tujuan sebelum

berangkat, apalagi jika tidak punya kartu lokal. Screen shoot petanya dan jangan malas bertanya.

Waktu check in

pemiliknya langsung mengerti saat kusebutkan namaku. Dia hanya minta

ditunjukkan paspor. Namanya juga hostel, jadi penampilannya santai sekali

seperti orang rumahan. Kaos tanpa lengan, jeans selutut, dan sandal jepit.

Rambut gondrong sebahunya terurai dan lengan kanannya penuh tato, tapi dia

menunjukkan keramahannya. Kami diantar ke kamar yang berisi 14 kasur. Semua

tepat seperti dalam pesanan.

Kami hanya meletakan tas di hostel, lalu ke masjid lagi

karena terdengar adzan Mahgrib. Waah..senangnya kami dapat mendengar adzan dari

negara asing yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Cara imam mengingatkan

jemaah sebelum solat dan mengisi ceramah sesesai solat pun mirip dengan

Indonesia, hanya saja beliau memakai bahasa Melayu. Arsitektur bangunan Masjid

ini terkesan klasik. Aku sangat, sangat bersyukur akhirnya bisa menapakkan

kakiku di negara asing dan lebih bersyukur lagi karena bagunan pertama yang

kutapak adalah masjid. Aku dengan cepat merasa seperti di masjid kampung

sendiri. Selesai sholat, kami ambil foto-foto sebentar

dengan keadaan yang super natural: lelah, lapar, haus, muka kucel, dan belum

mandi sejak pagi. Kalau saja perutku tidak meronta minta diisi, aku ingin berlama-lama

di masjid ini sampai Isya.

Di sebelah barat masjid terdapat banyak semacam warung

makanan halal. Para pekerjanya berbadan tinggi, berhidung mancung, dan berkulit

gelap. Menu makanannya macam-macam Murtabak dan Kari. Semua menegaskan bahwa ini warung makan halal ala

India. Oke, I’ll try, tapi yang tidak

terlalu asing. Pelayannya yang super ramah. Lagi-lagi tanpa bertanya terlebih

dahulu, beliau bertanya menu pakai bahasa Melayu. Kami memilih Murtabak daging

sapi small size seharga $5 dibagi

berdua ditambah es teh lemon $1,5. Sebenarnya kami melihat banyak makanan khas

Indonesia di sekitar hostel, seperti rumah makan Minang hingga penyet-penyetan

ala Jawa Timur, tapi rasanya lucu saja jauh-jauh ke Singapura yang dimakan

makanan Indonesia.

“Uncle, kenapa bisa bahasa Melayu?” tanyaku yang malah membuat dahinya berkerut.

“Tak mengerti.” Jawabnya. Sepertinya beliau tak paham pertanyaanku. Seorang perempuan muda di sebelahku menerjemahkan pertanyaanku ke bahasa Melayu yang langsung dipahaminya.

“Oh, saya orang Malaysia. Pindah ke sini untuk bekerja. Awak orang mana?”

“Saya Indonesia.”

“Oh, saya tahu-tahu sikitlah bahasa Indonesia karena banyak juga orang Indonesia ke sini.” Saya ke sana dulu ya.”

Keramahannya terpotong karena harus melayani pembeli lain.

Warung ini memang laris sekali. Selain karena harganya cukup murah untuk

seharga Singapura, lokasinya juga di daerah turis asing berkantong backpacker. Nyes…nyes…nyes…es teh lemon yang dingin dan segar membasahi

tenggorokan yang kering. Kalau dihitung-hitung, $5 dibagi berdua jadi $2,5

masih dibagi lagi menjadi 3 karena sarapan dan makan siang dirapel di makan

malam. Jadinya $0,83 alias Rp 7.749,00. Wow, murah sekali makan malam hari ini.

|

| Es Jeruk Nyes2 |

|

| Sepiring berdua=IRIT |

“Hemat sekali makan malam kita. Hahah.” Kutunjukkan hitungan konyolku pada Miss Lisfah

“Ya tapi kalau harus nggak makan dari pagi aku nggak mau. Itu namanya pelit sama diri sendiri.”

“Hahahaha…”

Oke, hari pertama ditutup dengan tidur nyenyak setelah perut

kenyang, berkeliling di sekitar Masjid setelah Solat Isya, mengolesi kaki

dengan minyak urut yang efek baunya bisa menyebar ke seluruh ruangan, dan yang

jelas guyuran air dari shower.

***

Jam 5 pagi kami ke masjid untuk siap-siap Sholat Subuh.

Sekitar hampir jam 6 Sholat Subuh baru dimulai. Tidak ada kultum di masjid ini.

Suasana masih sangat sepi dan gelap. Jam 7.30 barulah beberapa orang terlihat

berlalu-lalang. Wah… padahal kalau di Jakarta jam 5 pagi saja sudah banyak

orang berangkat ke kantor. Barangkali ini karena matahari datang agak terlambat

dibanding Indonesia dan tidak banyak orang yang bangun pagi untuk beribadah,

sehingga aktivitas mereka pun dimulai beberapa jam setelah kita.

Sambil menunggu sarapan disediakan hostel, kami mengobrol

dengan dua mas-mas penghuni hostel yang juga orang Indonesia. Mereka ada

keperluan bisnis di Singapura. Mereka juga berpendapat sama denganku tentang

suasana pagi ini, sepi. Aku juga sempat beberapa kali mengambil foto di sekitar

jalan Bussorah ini.

| |

| Di depan Hostel, Jam 7 pagi pun masih sepi |

|

| Arsitektur hostel yang klasik |

Sebuah papan bergaya etnik keJawa-jawaan menyedot

perhatianku. Papan yang terpasang di dekat hostel itu lalu mengejutkanku karena

cerita yang tertulis di sisinya. Sepertinya ini menjadi jawaban pertama atas

pertanyaan-pertanyaanku pada suasana kampung ini sejak kemarin. Antara

terkejut, kagum, dan senang seperti orang yang menemukan harta karun. Maaf, ini

bukan lebay, tetapi memang begitu kenyataannya membaca satu kisah sejarah yang

ternyata berkaitan dengan Indonesia, terutama suku Jawa. Aku merasa beruntung

sekali mendapat hostel di perkampungan bersejarah padahal awalnya kami mau

memesan hostel di daerah Little India. Aku tak sabar, kejutan apa lagi setelah

ini.

Sarapan sudah siap. Kami masuk ke ruang tamu hostel. Tiga pemuda

berambut pirang membuka peta Bali memakai komputer yang disediakan gratis oleh

hostel. Salah seorang menyebut Kuta. Sepertinnya mereka mau check out dan merencanakan ke Bali. “Do

you wanna go to Bali?” sapaku

“Yes.”

“I’m Indonesian.”

“Oh ya? We just from Thailand and wanna go to Bali after this.” Satu-satunya laki-laki di antara mereka menjawab dengan ramah dan salah satu yang lain mengatakan punya teman orang Indonesia.

Sejak kemarin aku memang sering bertemu dengan turis bule

yang umumnya anak muda, tapi belum bertemu dengan orang Melayu apalagi

Indonesia. Padahal, Singapura salah satu negara terdekat dengan Indonesia. Aku

jadi ingat para pelayar legendaris dari barat yang mengarungi samudra hingga ke

benua-benua lain. Mereka berani menantang ganasnya samudra dan ketidaktahuan

pada tanah yang akan mereka tapak demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik,

menyebarkan pengaruh, meski sering berakhir pada imprealisme. Barangkali bule

muda-bule muda ini mewarisi semangat berlayar dari kakek moyang mereka.Lamunanku terpecahkan oleh obrolan beberapa orang dengan

aksen yang sangat kukenal

“Kalau kalian mau tahu Jepang. Tanya ini lho yang pernah ke Jepang. Kalau saya baru dari Hongkong.” Ucap seorang bapak-bapak muda kepada anak-anak muda berwajah Indonesia. Hei? Orang Indonesiakah?

Kebetulan beliau juga sedang duduk di ruang tamu menyeduh teh hangatnya. “Bisa bahasa Indonesia ya?” sapaku

“Lhah saya orang Indonesia. Saya orang Banjar.”

Serasa bertemu teman, kami lalu mengobrol panjang. Namanya

Bang Fauzan. Sama seperti dua mas-mas tadi pagi, beliau juga sedang ada urusan

bisnis. Mendengarkan perjalanan bisnisnya sejak kuliah seperti sedang mengikuti

sebuah talk show interaktif.

Singapura seperti sudah menjadi kunjungan yang biasa baginya. Afrika Selatan,

Hongkong, Malaysia, dan entahlah aku sampai lupa di mana lagi negara yang sudah

pernah dikunjunginya. Tak hanya luar negeri, pelosok Indonesia pun pernah

beliau sambangi. Semua untuk urusan bisnis. Memang benar-benar berjiwa bisnis

abang satu ini. Kami berdua kagum pada perjalanannya bisnisnya yang selalu

dilandasi nilai-nilai Islam.

Puas mengobrol, kami mulai bergerak ke tujuan masing-masing.

Kemarin malam saat berjalan-jalan, kami melihat sebuah bangunan bertuliskan

Malay Herritage Centre. Waktu di Jakarta kami memang melihat peta museum itu

tidak jauh dari hostel, tetapi tak menyangka ternyata sedekat itu. Sebenarnya

ini tidak masuk list tujuan, tetapi

karena dekat kami datangi juga di pagi yang cerah ini. Children Little Museum

yang berada di depan hostel masuk dalam list,

tapi belum buka jadi kami berencana nanti sore akan ke tempat itu.

Bangunan bercat kuning ini hanya berada di sisi timur laut

Masjid Sultan. Aku bingung, mengapa ada museum berhubungan dengan Malaysia di

Singapura? Ya, barangkali karena Singapura mempunyai beberapa etnis mayoritas

di sini, jadi perlu ada bangunan yang menunjukkan pusatnya salah satu etnis,

seperti Little India, China Town, dan yang akan kudatangi adalah Malay

Herritage Centre. Harga tiket masuknya $6 untuk umum dan $4 untuk student.

Lucunya saat mbak-mbak bagian pemesanan tiket bertanya padaku apakah aku

student atau pekerja, Miss Lisfah menjawab aku student dan dia worker. Apa dia

lupa aku baru sebulan lalu lulus kuliah profesi? Aku sok menawarkan padanya

kartu bukti bahwa aku pelajar yang padahal aku hanya punya kartu

perpustakaannya, “Should I show my

student card?” sambil merogoh dompet. “Oh,

no.” jawabnya. Aku beruntung sekali pagi ini karena telah hemat $2. Biar

sudah bukan pelajar, aku paling suka harga pelajar.

|

| MHC tahun 1970an |

Museum menyediakan guide

gratis berbahasa Inggris. Jika mau, kami bisa ikut bersama turis lain untuk

mendengarkan penjelasannya. Demi kebebasan mengeksplore museum, kami memilih

melihat-lihat sendiri. “Adek mau lihat-lihat sendiri atau ikut rombongan?”

tanya seorang petugas museum yang lagi-lagi langsung memakai bahasa Melayu.

Kami jelaskan pilihan kami. Beliau bertanya asal rumah kami. Saat kami jawab

asal secara detail, beliau menunjukkan ekspresi senang, “Oh, kakek saya orang

Banten. Tapi saya lahir di sini dan jadi warga sini.” Wah, kami jadi mengobrol

sebentar dengannya. Aku senang museum memperbolehkan memfoto asal tidak memakai

flash dan tidak merekam.

Display pertama museum berhubungan dengan perairan Singapura

dan yang pertama kulihat adalah peta Nusantara dengan peta Indonesia yang

sangat luas. Wow, betapa terkejutnya aku ada peta Indonesia di sini dengan

Singapura yang sangat kecil. Oh, sebentar-sebentar…aku amati lagi dengan lebih

seksama jalur-jalur kapal yang melintasi antar pulau. Ya ampun, aku baru

mengerti bahwa yang dimaksud Nusantara itu tidak hanya Indonesia, tetapi juga

Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, dan Filipina. Astaga.. belajar apa saja

aku ini? Mengapa baru sadar luas wilayah nusantara. Aku hanya ingat sumpah

palapa yang dikatakan Patih Gajah Mada yang intinya tidak akan bersenang-senang

sebelum menyatukan nusantara. Oh, ternyata seluas ini kerajaan Majapahit kala

itu. Luar biasa sekali. Selama ini aku hanya mengira Singapura dulu bagian dari kerajaan

Sriwijaya, sang penguasa laut.

Masuk ke bagian ruang tengah, aku semakin terkejut mengetahui

foto-foto nenek moyang orang Singapura. Orang Minang, Jawa, Bali, Banjar,

Melayu bagian Riau, Johor dan Melaka adalah suku-suku perintis masyarakat

Singapura. Benda-benda peninggalan mereka pun sangat mirip dengan tradisi

Indonesia. Kapal Pinisi khas orang Bugis didisplay beserta kapal-kapal yang

pernah menuju Singapura. Pinisi terlihat yang paling besar dan modern dibanding

lainnya. Ah, aku tahu sekarang mengapa kawasan ini disebut Kampung Bugis. Rasanya

campur aduk. Antara bangga terhadap suku-suku Indonesia yang membangun

Singapura di awal terbentuknya, haru karena ternyata Indonesia dan Singapura

seperti saudara sedarah dan sebangsa, bersyukur karena aku diarahkan penghuni

langit untuk belajar di tempat ini, dan menyayangkan orang Indonesia yang tidak

banyak tahu tentang ini.

|

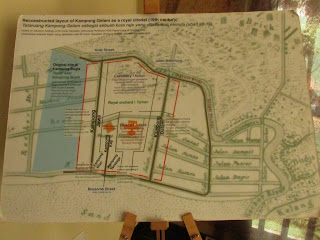

| Peta daerah Kampung Glam |

|

| bawah kanan: parutan "kuda-kudaan" seperti yang aku lihat di Papua |

|

| yang seperti ini di Indonesia masih banyak |

|

| Pinisi |

|

| Leluhur Melayu di Singapura |

|

| Ibu Kita Kartini jadi cover majalah |

Malay Herritage Centre, pusat kebudayaan melayu bukan Malaysia

seperti yang aku pikir di awal. Bangungan ini kecil, tapi telah membuka banyak

cerita sejarah yang sangat berarti. Hem… sepertinya harus ada pembenahan materi

pelajaran sejarah di sekolah. Ayo, ketahuilah bahwa kita adalah bangsa yang

besar, bangsa yang mampu membangun peradaban di wilayah yang sangat luas tanpa

ada unsur imprealisme. Maka, kita harus ingat pesan Bung Karno, “Jangan

sekali-kali melupakan sejarah!”

“It’s a great museum.” Komentarku pada petugas museum tadi.

Atas informasi yang sangat edukatif dan display yang cukup

menarik aku beri nilai 80 untuk Malay Herritage Centre

Nyasar 3

Lanjut tujuan kedua kami berjalan-jalan di Haji Lane di

sebelah timur museum. Dulu, di sepanjang kampung ini dipakai untuk tempat

transit para jemaah haji dari Hindia

Belanda yang akan ke Mekah. Bangunan-bangunan kuno mirip dengan bangunan di

Bussorah St masih berdiri kokoh di sepanjang jalan. Hanya saja, unsur asli dan kuno

sudah hilang dari bangunan-bangunan ini karena mural bergaya modern dan

aksen-aksen pemanis toko telah mewarnai kampung ini. Kebanyakan toko di sini

menjual baju bergaya modern maupun tradisional. Bahkan saya bisa menemukan

penjual baju batik di sini. Beberapa toko juga memasang papan bertuliskan

“BAR”. Bar memang hal yang biasa di Singapura. Padahal awalnya aku pikir di

sini menjual benda-benda berhubungan dengan keislaman sesuai dengan namanya.

Bagi penyuka shoping dan selfie di sini tempat yang bisa memuaskan mereka.

Kalau aku lebih suka dengan bangunan kuno yang masih terlihat keasliannya. Di

dekat Haji Lane ini ada Bali Lane yang lagi-lagi banyak Bar. Sayang sekali

tidak ada toko atau aksen yang berhubungan dengan tradisi Bali di sini.

| |

| Salah satu mural di Haji Lane |

Sebenarnya aku berencana ke National Intitut of Education,

tetapi karena jaraknya jauh aku membatalkannya karena belum punya teman yang

berkuliah atau bekerja di sana. Kalaupun ke sana aku hanya akan melihat

bangunan. Aku memutuskan untuk menemani Miss Lisfah ke Patlight School, sebuah

sekolah untuk anak-anak autis. Selain ingin kepoin

pelayanan sebuah sekolah untuk siswa autis, dia juga ingin mendaftar pelatihan

tentang kurikulum yang diselenggarakan autism

centre.

Aku merekam perjalanan saat di dalam bus. Aku percayakan

tujuan halte pada Miss Lisfah, apalagi ini destinasi pilihannya. Sambil membaca sreen shoot jalur bus di HP nya, dia

mengawasi satu per satu halte tempat bus berhenti. “Eh, sebentar. Jangan-jangan

kita kelewatan?” selanya

“Hah? Kelewatan?” aku pasang wajah bingung sambil berhenti

merekam

Kami lalu beranjak dari kursi dan dia bertanya pada sopir

bus. Eng ing eeeng…ternyata kami kelewatan satu halte. Kami disarankan sopir

untuk menyeberang dan menunggu bus. Sayangnya sistemnya tidak bisa transit

seperti di Trans Jakarta, sehingga kami harus mengetap kartu lagi. Ingat,

nyasar=boros, jadi Tips menggembel no 6 adalah awasi baik-baik tujuan

perjalanan saat di transportasi umum. Jangan melamun apalagi ketiduran.

Saat memberikan penjelasan tentang maksud kedatangan kami

kepada petugas kantor receptionist, seorang ibu-ibu muda berwajah oriental

masuk ke ruangan. “Whose wallet is this?”

sambil menunjuk dompet ungu tergeletak di kursi. “Hei, itu dompetmu.”

Tanganku menyenggol lengan Miss Lisfah. Ibu-ibu muda yang ternyata ketua

yayasan itu terlihat deg-degan melihat dompet tergeletak. Mereka berdua lalu

megobrol soal pendidikan untuk anak-anak autis. Satu perkataan yang sangat

mengena dari ibu-ibu itu adalah, “Kami tidak menyelenggarakan kunjungan atau

pelatihan untuk satu dua orang. Kalau mau ajaklah teman-temanmu, agar yang

mendapatkan ilmu itu tidak hanya sedikit orang. Atau kalau kamu ingin mengikuti

seminar atau pelatihan yang kami adakan, kamu harus membagi ilmu ke teman-temanmu

saat pulang. Ajaklah teman-temanmu untuk sukses bersama.”

Sayangnya, karena belum ada surat masuk ke sekolah itu, maka

informasi yang diberikan hanya terbatas dan kami tidak diperbolehkan untuk

mengelilingi kompleks sekolah.

|

| Jalan raya di depan Patlight School yang sepi |

Aku beri nilai 65 untuk kunjungan ke Patlight School karena

terbatasnya informasi yang kami dapat.

Perjalanan pulang di bus menjadi amat sangat kaku sekali

karena ada pertengkaran kecil soal kebiasaan lupanya Miss Lisfah yang terulang

saat di Patlight School. Ini akan merepotkan kalau berlanjut lama karena kami

hanya berdua. Tiba-tiba bahuku ditepuknya. Kami lalu turun di seberang jalan

sebuah Majid berwarna biru. Ah, aku tahu itu! Itu adalah salah satu masjid yang

terkenal di Singapura yang bernama Masjid Malabar. Kami sekalian sholat Zuhur

dan Ashar di masjid yang tembok luar sampai kubahnya di tempeli ribuan keramik

ini.

Beberapa orang yang kutemukan di dalam masjid berwajah India

karena memang masjid ini didirikan oleh organisasi India. Suasananya terasa

India, berbeda dengan Masjid Sultan yang terasa Melayu. Lokasinya yang tidak

berada di daerah penginapan atau destinasi wisata membuatnya terasa lebih sepi

dan memang cerita sejarahnya tidak sepanjang Masjid Sultan.

|

|

| Siswa-siswa madrasah pulang sekolah |

Kunjungan singkat di Masjid Malabar ini kuberi nilai 75

Perjalanan yang selanjutnya ke tempat yang paling iconic di

Singapura. Mana lagi kalau bukan patung Singa muntah. Kami melanjutkan

perjalanan dengan naik bus sekali jalan. Kami melewati banyak taman yang

cantik, bersih, dan modern di sepanjang perjalanan. Pantas saja Singapura ini

disebut memiliki lahan terbuka hijau yang lebih banyak daripada Jakarta.

Awalnya kupikir semua tempat di sini sudah berdiri bangunan mewah, tetapi

ternyata tidak begitu. Hampir tidak ada rumah yang berdiri di sini, semua

penduduk sudah terkumpul dalam rumah susun atau apartemen. Toko, rumah makan,

dan gedung-gedung perkantoran rata-rata juga menjulang ke atas bukan ke

samping. Itulah yang menyebabkan masih banyak lahan yang digunakan untuk taman.

Uniknya, aku sama sekali tak melihat tanah kosong yang bisa

diinjak di sini karena setiap tanah pasti ditumbuhi rumput, sedangkan yang lain

sudah dijadikan taman atau dipaving. Jadi aku bisa menjamin alas sepatu kita

tidak akan tekena tanah becek. Aku juga sama sekali tak melihat PKL atau pedagang-pedagang

kecil di sepanjang trotoar. Tiba-tiba aku teringat Batagor dan Siomay 5000-an

yang enak di trotoar Jakarta. Yah, semua ada kekurangan dan kelebihannya.

Kami turun di Marina Bay Stn. Ternyata dari situ kami harus

mengelilingi “emperan” gedung-gedung mewah untuk sampai di icon itu. Kami

berjalan setengah berlari karena langit gelap sekali dan terasa beberapa detik

tetesan kecil dari langit mendarat di tangan. Saat sampai di sana, banyak turis

berbagai macam etnis berfoto-foto di sekitarnya. Kalau bukan karena ini icon

yang telah mendunia, sebenarnya aku merasa biasa saja dengan tujuan ke Merlion.

Menurutku masih lebih keren Monas. Mungkin kalau ada informasi tentang legenda

Singa berekor ikan ini (yang katanya berhubungan dengan pangeran Palembang), sejarah

tentang daerah ini, pertunjukan seni, atau jajanan rakyat sepertinya akan lebih

menarik. Sayangnya ini bukan Malioboro yang ramai dengan musisi jalanan atau

jajanan tradisional. Ini Marina Bay yang penuh dengan gedung modern berkelas internasional

mulai dari kafe hingga BRI.

|

| Rasa-rasanya langit siap menerkamku |

Ini Video

Ini juga video

“Do you want me to take

your picture?” tawar

Miss Lisfah ke beberapa pengunjung yang tidak bawa tongsis. Pertanyaan ini

memang biasa ditawarkan orang ke tiap turis yang terlihat pengen berfoto tapi

apadaya tak bawa tongsis, seperti kami berdua yang tadi pagi ditawarkan seorang

bapak untuk berfoto di Haji Lane.

“Aku merasa kunjungan kita tadi pagi lebih menarik

dibandingkan ini.” Komentar Miss Lisfah.

Jalan-jalan ke patung Singa muntah atau bahasa

internasionalnya Merlion ini kuberi nilai 70. Kalau di masa depan muntahnya tidak ke

depan tapi ke atas mungkin bisa kuberi tambahan nilai 5 poin.

Jalan-jalan ke patung Singa muntah atau bahasa

internasionalnya Merlion ini kuberi nilai 70. Kalau di masa depan muntahnya tidak ke

depan tapi ke atas mungkin bisa kuberi tambahan nilai 5 poin.

Kami tidak menghabiskan sore hingga melihat esplanade di sana

karena khawatir akan hujan, perut sudah sangat lapar, dan kaki sudah gempor.

Lebih baik kami pulang mengisi saldo kartu MRT lalu pulang dan makan malam di

rumah makan kemarin yang pasti harganya jauh lebih murah dibanding sekitar

Marina Bay. Kami harus ke stasiun untuk meng top up kartu dan minimal tambahan

saldonya sebanyak $10. Tidak seperti stasiun di Jakarta, stasiun bawah tanah di

sini sudah seperti Mall yang penuh dengan penjual. Rasa-rasanya tidak ada

sejengkal tanahpun tersia-siakan.

Makan malam kali ini dengan Nasi Biryani. Sepertinya mirip

nasi goreng tapi berbumbu kari India. Aku sebernanya agak ragu saat memesan

nasi ini karena aku tidak begitu suka nasi (maaf bukan bermaksud sok gaya.

Hehe), tetapi karena Miss Lisfah ingin makan nasi jadi tidak mungkin kami makan

nasi sepiring berdua. Saat uncle menghidangkan sepiring nasi ini, ya ampuunnn

ini benar-benar porsi besar untukku. Bagiku ini bisa dimakan tiga orang. Nasi

dengan porsi besar dan bumbu rempah-rempah menyengat yang tak biasa membuatku

hanya mampu menghabiskan setengah nasinya. Aku merasa sayang sekali, apalagi harganya

lebih mahal dibanding Murtabak ($6,5).

“I’m sorry uncle I can’t clean my plate. It’s too much for me.” Dari sedih menjadi merasa bersalah karena menyia-nyiakan makanan.

“Oh. Mau dibungkuskah? Kalau mau saya bungkus.” Akhirnya nasiku dibungkus dan diberi kuah rempah lagi. Baiknya uncle.

Perjalanan hari ini selesai. Kami batal ke Children Little

Museum karena sudah tutup. Malam ini di kamar kami ada tiga mahasiswa Indonesia

yang menginap menggantikan bule-bule yang kemarin mendominasi. Besok adalah

acara puncak yaitu bertemu dengan guru-guru. Aku penasaran seperti apakah

mereka.

Bersambung lagi...